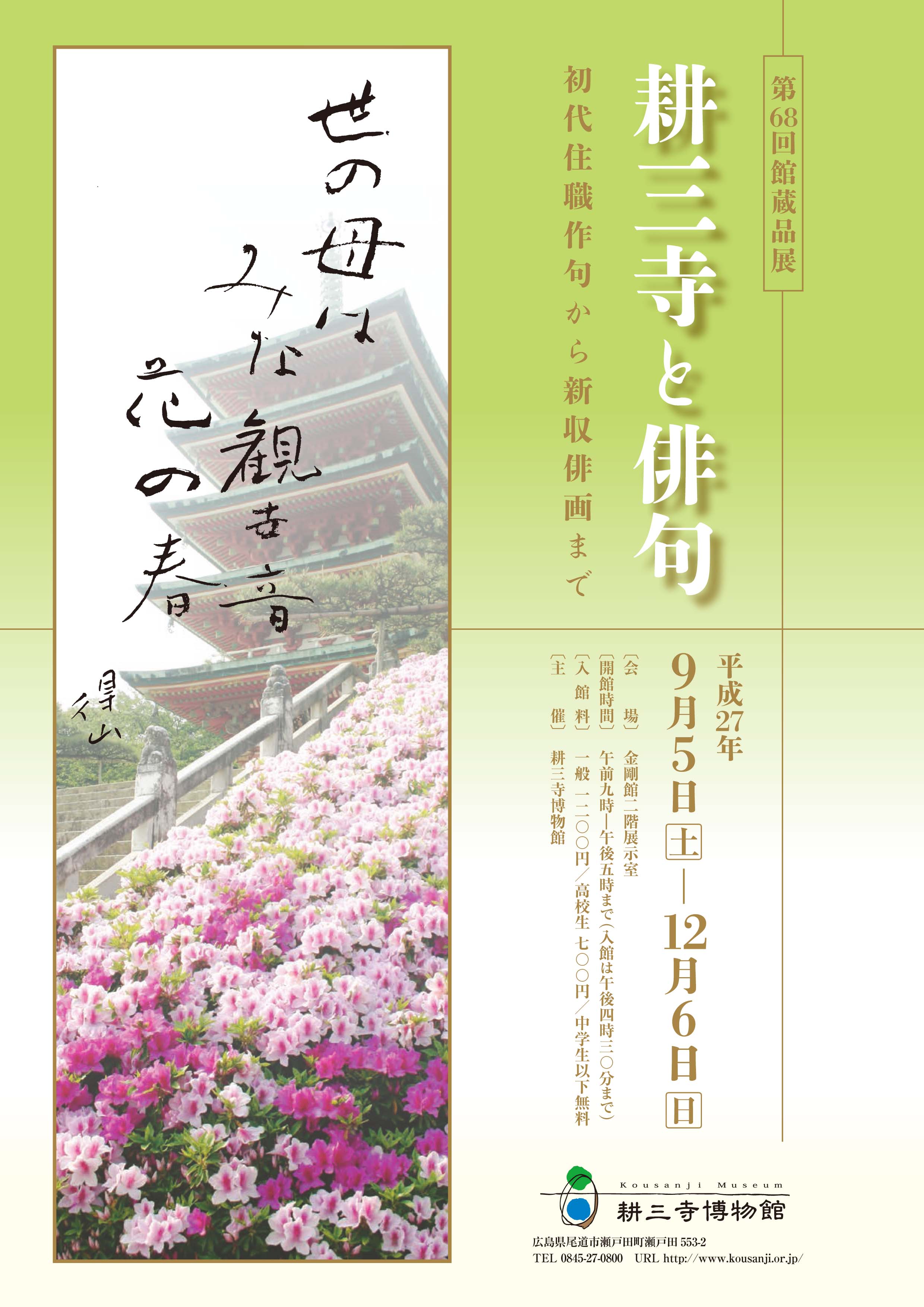

館蔵品展 耕三寺と俳句

館蔵品展 耕三寺と俳句(金剛館2階展示室) 展示目録

| 作者 | 俳句 | 形状など | 備考 | 新収 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 初代住職 耕三寺耕三と 師松野自得 |

耕三寺得山 | 世の母はみな観世音花の春 | 軸装 | 俳画(川上拙以筆) | |

| 鐘が鳴る撞けよ浄土の春が来る | 軸装 | ||||

| 仏恩の尊さにふれ塔の春 | 軸装 | ||||

| 島に来れば我も島人春ぬくし | 軸装 | ||||

| 光明にふれんと捧ぐ菊の白 | 短冊 | ||||

| 観世音うららにおはす得山と | 短冊 | ||||

| 町の衆がつく除夜の鐘春がくる | 短冊 | ||||

| よき母と選はれ給ふバラ香ふ | 短冊 | ||||

| 最善寺大王松は繁り澄む | 短冊 | ||||

| 安心をもとめ倖せ菊薫る | 短冊 | ||||

| 花の山国宝塔と師の古句と | 短冊 | ||||

| 白菊の白光捧げ句牌の前 | 短冊 | ||||

| ばら匂ふ孝養門の御佛に | 短冊 | ||||

| 梅薫る島守り給へ彌陀如来 | 短冊 | ||||

| 初夏の朝新妻の化粧更たなる | 色紙 | ||||

| 松野自得 耕三寺得山 |

千佛洞涼し地獄の火も消ゆる 地獄にも御佛おわす春うらら |

軸装 | 俳画(松野自得筆) | ||

| 松野自得 | 盆の月おどってみたくなりにけり | 軸装 | |||

| 信ずれば寺も建つなり花吹雪 | 軸装 | ||||

| 極楽も地獄も法の花盛り | 軸装 | ||||

| 御光は常夜を照す八重ざくら | 短冊 | ||||

| 屠蘇酌めば鶴の齢を得しここち | 短冊 | ||||

| レモン湯ぞ垢を浮べることなかれ | 短冊 | ||||

| 岩に立てば我も巨人ぞ秋の風 | 短冊 | ||||

| 落鮎に河原の石は日々冷ゆる | 短冊 | ○ | |||

| 冷房に来て消に消えつ町の汗 | 短冊 | ○ | |||

| 八方をにらみて立てる鍾馗かな | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||

| 秋の川一里がほどは橋もなし | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||

| 秋の夜の心静かや正信偈 | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||

| 舟人の下りてせわしやラムネの玉 | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||

| 田植笠梅雨の晴れ日を照りかへし | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||

| 桑つみ女はなしがしたく手傳へり | 短冊 | 俳画(松野自得筆) | |||

| 近代 俳人の句 |

高浜虚子 | 初富士や草庵を出て十歩なる | 軸装 | 俳画(斎藤雨意筆) | ○ |

| 草抜けばよるべなき蚊のさしにけり | 短冊(軸装) | ||||

| 正岡子規 | 風呂敷をほどけば柿のころげけり | 軸装 | ○ | ||

| 蛍籠行燈に遠くつるしけり | 短冊(額装) | ||||

| 夏目漱石 | 蓮の葉に麩はとどまりぬ鯉の色 | 短冊(額装) | |||

| 中村不折 | かがまって土橋ぬけるやもどり舟 | 短冊(額装) | ○ | ||

| 大谷句仏 | 涼しさに念仏もうす夏百日 | 短冊(軸装) | |||

| 河東碧梧桐 | 島に住めば柑子沢山な正月日和 | 六曲屏風 | 展示期間 9/5~10/18 |

○ | |

| 雪散る青ぞらの又た此頃の空 | |||||

| 子を歩せて下枝々々のさくら咲く方へ行く | |||||

| 明くて桃の花に菜種さしそふる | |||||

| 鮎をききに一はしり小女の崖下りてゆく | |||||

| 汐のよい船脚をせとの鴎はかもめ連れ | |||||

| 河東碧梧桐 | 蜻蛉釣る竿捨てて行ぬよる波に | 六曲屏風 | 展示期間 10/19~12/6 |

○ | |

| 夜も鳴く蝉の灯明りの地に落るこゑ | |||||

| 今宵泊らん脚いたはりつ紅葉濡れゐつ | |||||

| 一軒家を過ぎ落葉する風のままにゆく | |||||

| 山を出て雪のなき一筋の汽車にて帰る | |||||

| 師走の柿奈良よりとどく笹しいて | |||||

| 種田山頭火 | 水音のたえすして茨の実 | 短冊(額装) | ○ | ||

| 近世 俳人の句 |

松尾芭蕉 | くさりつる其風みこそ納豆汁 | 消息(軸装) | ||

| あらたうと木の下闇も日の光 | 軸装 | ||||

| 涼しさを繒にうつしたり嵯峨の竹 | 軸装 | 俳画 | |||

| 服部嵐雪 | 真夜半や振替りたる天川 | 短冊(軸装) | |||

| 竹のはを遊びあるけよ露の玉 | 短冊(軸装) | ||||

| 宝井其角 | なつかしき枝のさけめやうめの花 | 軸装 | 俳画 | ||

| 廬崎や江戸をはなれぬいかのぼり | 軸装 | 俳画 | |||

| 向井去来 | 目を病し妹に真桑をかくしけり | 軸装 | |||

| 雪と花の中に出るや春の月 | 短冊(軸装) | 俳画 | |||

| 上島鬼貫 | けふ丸き末もいく露菊童子 | 消息(軸装) | |||

| 加賀千代女 | 菊咲や揺やし行もよもあるき | 軸装 | 俳画 | ||

| 大高子葉 | 檜笠いさためさはや神あられ | 軸装 | |||

| 神崎竹平 | 苔清水しのぶにむすぶ古坊主 | 短冊(軸装) | |||

| 近代 小説家の句 |

幸田露伴 | 陽炎や鮒釣る馬鹿の鼻の先 | 短冊 | ||

| 尾崎紅葉 | 新年海 波かけや魚の眼も玉の春 | 短冊 | |||

| 徳田秋声 | 狼の声に豆腐の氷る夜哉 | 短冊 | |||

| 泉鏡花 | 買初に雪の山家の絵本かな | 短冊 | |||

| 永井荷風 | 荷舟にもなびく幟や小鯛河岸 | 短冊 | ○ | ||

| 内田百閒 | 春寒し朝開帳の善光寺 | 短冊 | ○ | ||

| 芥川龍之介 | 藤の花軒端の苔の老いにけり | 短冊 | ○ | ||

| 川端康成 | 初空に鶴手羽舞ふ幻乃 | 短冊 | ○ |

附)松野自得と耕三寺 松野自得句碑紹介パネル

松野自得句集・俳句雑誌『さいかち』

ENGLISH

ENGLISH francais

francais 中文(繁體字)

中文(繁體字)